L’exposition au bruit peut être subie (sources environnementales et professionnelles) ou volontaire (écoute de musique à fort volume sonore via un casques, des écouteurs ou en concert). Les conséquences sanitaires d’une exposition à des bruits excessifs relèvent avant tout de l’altération de l’audition, mais des troubles extra-auditifs résultant d’une exposition chronique au bruit et dépendant de nombreux paramètres (individuels, contextuels et culturels) sont également connus.

Les effets auditifs

L’excès de bruit peut avoir des effets sur l’audition. Temporaire, il peut fatiguer les oreilles et entraîner une perte partielle de l'acuité auditive. Elle pourra disparaître au bout d'un certain temps, à condition de ne pas être exposé de nouveau à des niveaux sonores trop élevés.

Plus grave, l’excès de bruit peut engendrer une surdité totale ou partielle et irréversible, qu'elle soit due à une détonation, à un niveau sonore trop élevé lors d’un concert ou au travail, ou encore une mauvaise utilisation d’un casque ou d’écouteurs.

Il est également susceptible de provoquer des acouphènes et l'hyperacousie.

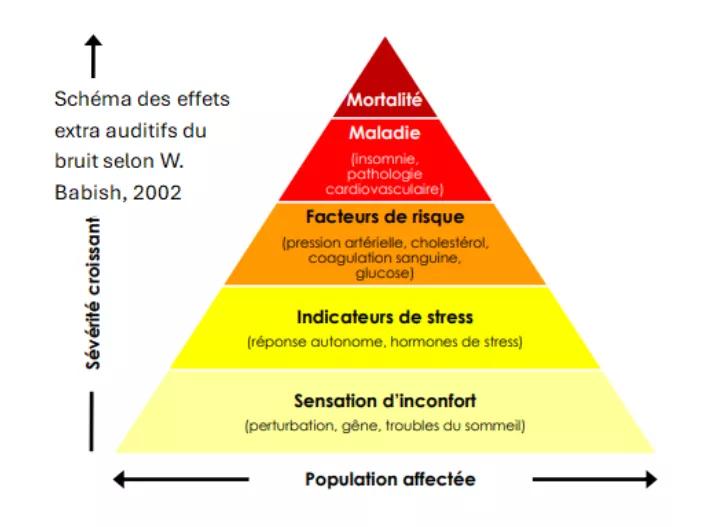

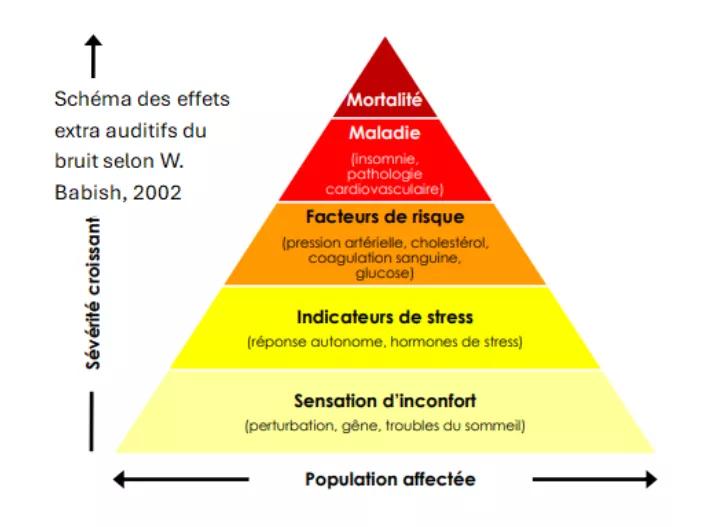

Les effets extra-auditifs

L’exposition chronique ou répétée au bruit, à des niveaux sonores plus faibles peut affecter d’autres fonctions de l’organisme. Elle peut avoir un impact sur le sommeil, l’accélération du rythme cardiaque ou la production accrue d’hormones (comme l’adrénaline) et des effets psychologiques : stress, agressivité, troubles du comportement, dépression, performances amoindries (notamment dans les apprentissages scolaires).

Les mécanismes d’action du bruit sur l’organisme sont complexes : il y a d’une part, la stimulation acoustique qui dépend des caractéristiques physiques du bruit (intensité, spectre en fréquence, durée) et d’autre part, la réaction subjective à une stimulation sonore, influencée par des représentations individuelles (utilité des sources, bruit choisi ou subi, contrôle des sources…).

Pour aller plus loin : 2018-11-01 - Fiche de synthèse - Les effets sanitaires du bruit - Conseil National du Bruit.pdf

Parmi les atteintes à la qualité de vie, le bruit constitue la première nuisance citée. Une large part des Français se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. Cette gêne touche davantage les personnes aux faibles revenus, dès lors qu’elles vivent dans des immeubles collectifs urbains, à proximité des grandes infrastructures

Bruits de voisinage

Les maires disposent de compétences pour la gestion et la prévention des bruits de voisinage visés dans les articles R 1336-4 à R 1336-11 du Code de la Santé Publique (CSP).

- Gestion : Les bruits de voisinage (bruits de comportement ou bruits d’activités portant atteinte à la tranquillité du voisinage) doivent être gérés par les maires, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police en matière de salubrité et tranquillité publique (articles L.2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités (CGCT)). Pour traiter les réclamations des habitants de leurs communes, les maires peuvent mettre en œuvre une démarche amiable (organiser une réunion de conciliation), constater l’infraction, faire une mise en demeure, dresser un procès-verbal.

Dans certains cas, l'Agence régionale de santé peut apporter un soutien technique aux maires.

- En complément au « Guide du Maire » réalisé par le CIDB en 2021 et à télécharger ici,

découvrez 2 schémas proposant des courriers et des arrêtés types pour permettre aux maires de traiter les plaintes pour bruit de voisinage. Ils sont issus d'un document réalisé à l'attention des maires et des services communaux d'hygiène et de santé en Ile de France de juillet 2013 :

Les références d’articles du Code de la santé publique ont été mises à jour suite au Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

- Prévention : L’arrêté préfectoral de lutte contre les bruits de voisinage de chaque département peut être complété ou renforcé par des arrêtés municipaux de portées générale ou individuelle, au titre des articles L 2212-2 du CGCT et L 1311-2 du CSP.

Bruits dans l'environnement, bruit et urbanisme

En application de la directive européenne n° 2002/49/CE, des cartes de bruit stratégiques (CBS) et des plans de prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) doivent être élaborés pour les grandes agglomérations ainsi que pour les grandes infrastructures de transport (routières, ferroviaires, aéroportuaires).

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement. Les PPBE visent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes... Cartes et plans doivent être révisés tous les cinq ans.

- Pour en savoir plus sur les PPBE, consulter les pages dédiées de la DREAL Pays de la Loire : bruit des transports terrestres.

Par ailleurs, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) sont des outils privilégiés pour prévenir l'exposition au bruit des populations en organisant ou en limitant l'aménagement et la construction au voisinage des infrastructures de transports bruyantes (routes, voie ferrées, aéroports) et au voisinage des secteurs d'activités bruyants - industrielles, commerciales ou de loisirs.

- Voir l’étude préventive « bruit et urbanisme » 2013 sur le site de la DREAL Pays de la Loire.

L’article L. 1435-1 du CSP indique que l’Agence régionale de santé « fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine. » A ce titre, l’ARS peut rendre des avis sanitaires sur les documents d’urbanisme, notamment sur la question du bruit.

Les arrêtés préfectoraux

A télécharger sur notre site :

Arrêté préfectoral bruit pour la Vendée (pdf, 273.28 Ko)

A retrouver sur les sites internet des préfectures :

Pour plus d'informations

Consultez : Les ressources pour le citoyen du Centre d'Information et de Documentation sur le bruit (CIDB)

Les exploitants de lieux diffusant des sons amplifiés sont soumis à des obligations réglementaires (Code de l’Environnement -Articles R571-25 à R571-28, R571-96 et R571-97 et Code de la Santé Publique - Articles R1336-1 à R1336-3 et R1336-14 à R1336-16) qui visent deux objectifs :

- Protéger l'audition du public ;

- Préserver la tranquillité du voisinage.

Quels sont les lieux concernés ?

Tous les lieux ouverts au public ou recevant du public, qu’ils soient clos ou ouverts et dont le niveau sonore dépasse une certaine dose de son sur une durée d'exposition (règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB (A) équivalents sur 8h : voir plaquette ARS).

Par exemple, les lieux suivants sont concernés :

- Les discothèques ;

- Les salles de concert ;

- Les bars et les restaurants à ambiance musicale (y compris les terrasses extérieures) ;

- Les festivals ;

- Les cinémas ;

- Les salles polyvalentes exploitées régulièrement à des fins d'animation musicale ;

- Les salles privées dès lors que des soirées avec diffusion de musique amplifiée ont lieu de manière répétée (c'est-à-dire 12 fois par an si la diffusion de sons amplifiées est répartie sur une année glissante, ou 3 fois sur une période de 30 jours consécutifs).

Quelles sont les démarches pour être en conformité ?

Dans le cas où le niveau sonore diffusé dans l’établissement/lieu dépasse la règle d'égale énergie, il faut réaliser une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) par un professionnel qualifié (bureau d'étude acoustique) afin :

- d'évaluer le niveau sonore émis afin de prévenir les dépassements d’émergences réglementaires chez les riverains (les émergences réglementaires sont détaillées dans le document du CidB “Bruit et sons amplifiés : guide d’accompagnement de la réglementation” parties 1.1.9 et 1.1.10) ;

- de définir les éventuels travaux à réaliser pour respecter la réglementation

Selon les recommandations de l'étude d'impact, des travaux de mise en conformité peuvent être nécessaires. Par exemple : Pose d'un limiteur de pression acoustique, création d'un sas d'accès, travaux d'isolation acoustique des parois.

L’EINS doit être remise à jour à chaque transformation susceptible d'en modifier les valeurs de l’étude acoustique ou lors d’une modification de l’installation de sonorisation. Par exemple : Toute modification des lieux (fenêtres, terrasse, portes...), changement des amplis/enceintes, changement d'emplacement des équipements de sonorisation.

En plus des obligations décrites ci-dessus, l’exploitant du lieu diffusant des sons amplifiés est soumis à des dispositions pour protéger l’audition des usagers/publics.

Ainsi, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

- Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A (ou dB(A)) sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C (ou dB(C)) sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes ;

- Enregistrer en continu les niveaux sonores en dB(A) et dB(C) auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;

- Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en dB(A) et dB(C) auxquels le public est exposé ;

- Informer le public sur les risques auditifs ;

- Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;

- Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) sur 8 heures.