"Garantir l’accès à une eau de qualité, en permanence et pour tous, est un enjeu de santé publique et une responsabilité partagée."

L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé en France.

Cette surveillance est assurée selon les dispositions du code de la santé publique, par la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau (PRPDE) et par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Le suivi réglementaire exercé par l’ARS comprend notamment la réalisation et le suivi d’un programme de prélèvements et d’analyses dont l’objectif est de s’assurer de la qualité de l’eau distribuée. Il s’exerce ainsi sur l’ensemble de la chaine de production et de distribution de l’eau, à la ressource (eaux brutes), au point de mise en distribution (en sortie des stations de traitement) et en distribution (point de consommation). Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, sélectionné à l’issue d’une procédure de marché publique conduite par l’ARS.

La qualité de l’eau est évaluée par rapport à des exigences de qualité fixées par le code de la santé publique pour une soixantaine de paramètres bactériologiques, physico-chimiques et radiologiques.

Les résultats du contrôle sanitaire sont évalués au regard d’exigences de qualité que sont :

- Les limites de qualité, fixées pour les paramètres qui peuvent présenter des risques sanitaires à court terme ou à long terme. Elles concernent les paramètres microbiologiques (germes témoins de contamination fécale) et plusieurs substances physico-chimiques (ex : nitrates, métaux, solvants chlorés, hydrocarbures aromatiques, pesticides, sous-produits de désinfection, etc).

- Les références de qualité, fixées pour des paramètres sans incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées mais qui peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur (ex : pH, température, odeur, saveur, chlore résiduel, calcaire, etc).

- Les valeurs indicatives (ex : métabolites non pertinents) ou de vigilance (ex : nonylphénol), récemment intégrer dans la réglementation.

En cas de dépassement des limites de qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau prend le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires (enquête pour appréhender l’origine et mesures de gestion : traitement, changement de ressource, interconnexion, mélange d’eau, arrêt de pompage...) afin de rétablir la conformité de l’eau. Elle en informe le maire, l'ARS et le préfet du département concerné.

Si le préfet estime que la distribution de l’eau présente un risque pour la santé, il peut demander la mise en œuvre de mesures d’urgence telles que la restriction d’usage, voire l’interruption de la distribution. Le responsable de la distribution d’eau doit alors assurer immédiatement auprès des consommateurs une information assortie de conseils. Cette information est diffusée, en étroite collaboration avec le maire de la commune concernée.

L’information sur la qualité de l’eau distribuée est publique et disponible pour tout un chacun.

Elle est disponible selon plusieurs moyens :

- La fiche annuelle de la qualité de l’eau

Cette synthèse constitue une information aux consommateurs sur la qualité de l’eau consommée sur l’année. Elle présente notamment les caractéristiques de l’eau distribuée : origine de l’eau, résultats du contrôle sanitaire (microbiologie, nitrates, pesticides, etc.) par unité de distribution (UDI). (*) unité de distribution (UDI) : une unité de distribution (UDI) est définie comme un ensemble de canalisations connexes de distribution où la qualité de l'eau est réputée homogène, géré par un seul exploitant et relevant d'un même maître d'ouvrage (commune, syndicat...)

Etablie par l’ARS, cette synthèse annuelle intègre également des recommandations sanitaires. Elle est adressée aux abonnés par la collectivité responsable de la distribution de l’eau ou son exploitant à l’occasion d’une facture d'eau, c’est pourquoi elle est communément appelée « infofacture ».

En terme de présentation, la qualité sanitaire de l’eau de l’unité de distribution est qualifiée par un indicateur global annuel de qualité (IGQ) de l’eau distribuée, auquel sont associés une couleur et un message type. L’IGQ prend en compte une trentaine de paramètres/familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité et correspond au classement du ou des paramètres le(s) plus défavorable(s).

Chaque infofacture comprend 3 paramètres obligatoires (bactériologie, nitrates, pesticides) qui peuvent être complétés de 2 ou 3 autres paramètres en fonction du contexte.

Indice global de qualité (IGQ) |

A - eau de bonne qualité |

B - eau de qualité convenable |

C - eau de qualité insuffisante |

D - eau de mauvaise qualité |

Au regard de la qualité de l’eau distribuée, la répartition des indices de qualité est présentée sur la carte suivante : JOINDRE LA FICHE « SYNTHESE DES INDICATEURS GLOBAUX DE QUALITE » 2024 : 92% des synthèses annuelles, couvrant 95,4 % font état d’une eau de bonne qualité (A). Aucune situation de mauvaise qualité (D) a été observée en 2024.

- Les résultats de chaque analyse de l’eau sont accessibles, au fur et à mesure de leur disponibilité, commune par commune, sur le site du ministère chargé de la santé :

- Les bilans annuels : en complément, un bilan annuel de la qualité de l’eau distribuée, aux échelles régionale et départementale, est réalisé par l’ARS. Il est téléchargeable dans l'encart ci-dessous " La qualité de l’eau en Pays de la Loire"

En Pays de la Loire, plus de 14 000 prélèvements sont planifiés annuellement par l’ARS, au titre du contrôle sanitaire, pour s’assurer de la qualité de l’eau distribuée depuis la ressource jusqu’au robinet du consommateur. Globalement l’eau distribuée est de bonne qualité en Pays de la Loire.

Le bilan 2024 met en évidence, pour les paramètres mesurés, une eau distribuée qui peut être qualifiée :

- bonne qualité sur le plan microbiologique avec 99,8 % de la population ligérienne alimentée par une eau conforme sur le plan microbiologique

- bonne qualité vis-à-vis des nitrates avec toutefois en 2024 trois situations de dépassement assorties pour certaines d’entre elles de restriction d’usage de l’eau pour les femmes enceintes et pour les nourrissons. Les mesures de gestion mises en œuvre par les PRPDE ont permis un retour à la conformité sur chacune de ces situations, qui ont concerné localement le Maine et Loire (49), la Mayenne (53) et la Sarthe (72).

- relativement bonne qualité vis-à-vis des pesticides, avec 98.5 % de la population alimentée par une eau conforme

- bonne qualité pour les THM, sous-produits de désinfection

Concernant les nitrates et les pesticides, les résultats en eau distribuée sont à nuancer au regard de la vulnérabilité des ressources en eau vis-à-vis des pollutions diffuses et du caractère dégradé de plusieurs d’entre elles. Dans les situations d’eau brute dégradée, la conformité de l’eau distribuée est assurée par des moyens curatifs (mélange, traitement) dont l’efficacité pourrait ne pas toujours être garantie.

Cette dégradation de la qualité de l’eau brute peut se manifester également lors des épisodes de sécheresse :des proliférations de cyanobactéries planctoniques peuvent ainsi être observées sur certaines ressources en eaux superficielles qui nécessitent alors d’optimiser les étapes de traitement pour rendre l’eau potable. Ces évènements climatiques peuvent aussi engendrer des tensions quantitatives dues à la baisse des niveaux des ressources en eau.

Ces constats renforcent l’importance d’une action collective et durable pour préserver les ressources en eau destinées à la production d’eau potable. L’ARS s’inscrit dans cette dynamique, en partenariat avec les acteurs de l’eau, les collectivités, les services de l’État et les usagers.

Le bilan régional, sa synthèse et les focus départementaux sont disponibles en téléchargement :

Les focus départementaux :

- Bilan Loire-Atlantique qualité de l'eau 2024 - synthèse (pdf, 466.04 Ko)

- Bilan Loire-Atlantique qualité de l'eau 2024 - complet (pdf, 12.93 Mo)

- Bilan Maine-et-Loire qualité de l'eau 2024 - synthèse (pdf, 480.48 Ko)

- Bilan Maine-et-Loire qualité de l'eau 2024 - complet (pdf, 13.2 Mo)

- Bilan Mayenne qualité de l'eau 2024 - synthèse (pdf, 480.18 Ko)

- Bilan Mayenne qualité de l'eau 2024 - complet (pdf, 14.32 Mo)

- Bilan Sarthe qualité de l'eau 2024 - synthèse (pdf, 473.6 Ko)

- Bilan Sarthe qualité de l'eau 2024 - complet (pdf, 14.51 Mo)

- Bilan Vendée qualité de l'eau 2024 - synthèse (pdf, 466 Ko)

- Bilan Vendée qualité de l'eau 2024 - complet (pdf, 13.66 Mo)

Zoom sur quelques paramètres du contrôle sanitaire

La dureté de l’eau, ou Titre Hydrotimétrique (TH), correspond à sa teneur en sels dissous de calcium et de magnésium. Elle est directement liée à la nature des terrains traversés.

La dureté s’exprime en degrés français (°F). Un degré français correspond à 4 mg/l de calcium ou à 2,4 mg/l de magnésium.

L’échelle de la dureté est la suivante :

| eau très peu calcaire (eau très douce) | 0 à 10° F |

| eau peu calcaire (eau douce) | 10 à 20° F |

| eau calcaire (eau moyennement dure) | 20 à 30° F |

| eau très calcaire (eau dure à très dure) | supérieur à 30° F |

La dureté est un paramètre stable, si l’origine de l’eau distribuée n’a pas évoluée, les valeurs de l’année passée sont toujours valables.

Télécharger la carte de la dureté de l'eau en Pays de la Loire :

Le terme « pesticides » désigne les molécules actives ou préparation utilisées pour la prévention, le contrôle ou l’élimination d’organismes indésirables qu’il s’agisse de plantes (herbicides) d’animaux (insectes, acariens, mollusques…) de champignons (fongicides) ou de bactéries. Ces substances sont vendues sous différentes formes et on peut dénombrer près de 10 000 préparations ou formulations destinées à la vente.

Ces substances peuvent évoluer dans les milieux naturels et ou parfois dans les filières de traitement de l’eau. Les produits ainsi formés sont appelés « métabolites de pesticides ».

Les métabolites de pesticides sont classés en deux catégories : les pertinents et les non pertinents dans l’eau. Un métabolite est classé « pertinent » par l’ANSES dès lors qu’il y a lieu de considérer qu’il pourrait engendrer (lui-même ou ses produits de transformation) un risque sanitaire inacceptable par le consommateur.

Cette évaluation est menée par l’ANSES au regard de plusieurs critères (activité pesticide, génotoxicité, cancérogénèse et reprotoxicité, potentiel de perturbateur endocrinien, transformation dans la filière de traitement de traitement de l’eau). En l’absence de connaissances suffisamment robustes permettant d’écarter tout risque sanitaire ou toute activité « pesticide », les molécules sont alors, par défaut, considérées comme pertinentes. En conséquence, le classement peut être amené à évoluer dans le temps, en fonction des connaissances scientifiques.

Une recherche de plus en plus poussée :

En termes de contrôle sanitaire, les pesticides et leurs métabolites sont recherchés dans l’eau au niveau de la ressource utilisée pour la production d’eau potable (d’origine souterraine ou superficielle) et dans les eaux distribuées (au point de mise en distribution, c’est-à-dire après la station de production).

La liste des molécules de pesticides intégrées au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine tient compte notamment :

- Des usages réels de ces produits sur le territoire,

- Des connaissances scientifiques relatives à ces molécules,

- Des capacités analytiques des laboratoires d’analyses.

En Pays de la Loire, le contrôle sanitaire comprend plus de 250 molécules de pesticides intégrant un nombre croissant de métabolites (une vingtaine) pertinents et non pertinents. Cette liste est évolutive : la dernière mise à jour, en octobre 2024, a étendu la recherche à 5 nouveaux métabolites de pesticides (métabolites du chlorothalonil et de la chloridazone, NDMS).

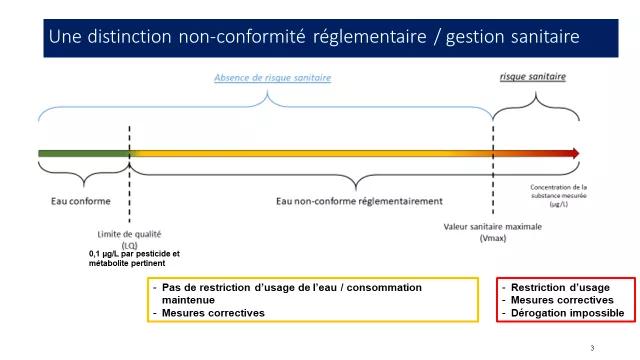

Limite réglementaire et valeurs sanitaires : une distinction à faire

Pour les pesticides et les métabolites pertinents dans l’eau au robinet du consommateur, la limite réglementaire de qualité est fixée à 0,10 μg/L par substance individuelle et à 0,50 μg/L pour le total des pesticides et métabolites pertinents quantifiés. (Nota : la limite réglementaire de qualité de 0,1 µg/l, confirmée dans la directive européenne de 2020, a été établie en considérant: « que toutes les expositions doivent être aussi basses qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux »). Elle se base sur les seuils de détection analytiques remontant à une quarantaine d’années et a pour objectif de réduire la présence de ces composés au plus bas niveau de concentration possible. Ainsi elle n’a pas été fixée d’après les connaissances sanitaires molécule par molécule)

En cas de dépassement, l’ARS examine la situation sanitaire concernant la molécule à l’origine du dépassement, en comparant la concentration mesurée aux valeurs sanitaires maximales (Vmax) établies par l’ANSES ou à défaut aux valeurs sanitaires transitoires (VST) basées sur valeurs d’orientation sanitaire allemandes. Si cette valeur sanitaire est respectée, l’eau peut continuer à être consommée sans restriction d’usage, pendant une période dérogatoire.

Ainsi, lorsque la concentration en pesticides est supérieure à la limite réglementaire de qualité mais inférieure à la valeur sanitaire, l’eau ne présente pas de risque pour la santé du consommateur ; aucune restriction d’usage de l’eau n’est prononcée.

Des actions correctives doivent toutefois être mises en œuvre par la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau potable dans l’objectif de revenir à une situation conforme, dans les meilleurs délais.

Il y a absence de risque sanitaire lorsque :

- L’eau est conforme, c’est-à-dire qu’elle ne dépasse pas la limite de qualité (LQ) qui est de 0,1 ug/L par pesticide et métabolite pertinent

- L’eau est non-conforme réglementairement, c’est-à-dire qu’elle dépasse la limite de qualité mais ne dépasse pas la valeur sanitaire maximale (Vmax)

Dans ces deux cas, il n’y a pas de restriction d’usage de l’eau et la consommation est maintenue. Des mesures correctives sont prises.

Il y a risque sanitaire lorsque la valeur sanitaire maximale (Vmax) est dépassée : il y a une restriction d’usage, des mesures correctives sont prises et la dérogation est impossible.

Concernant les métabolites non pertinents, la limite de qualité de 0,1 µg/l ne s’applique pas. L’eau doit toutefois satisfaire à la valeur indicative de 0,9 µg/l. En cas de dépassement de cette valeur, il n'est pas requis de restriction d'usage de l'eau. L’exploitant est invité à mettre en œuvre des actions correctives proportionnées.

Dès lors que la ressource en eau est dégradée, la conformité de l’eau distribuée est assurée par des moyens curatifs (mélange, traitement), qui doivent nécessairement être de plus en plus performants.

Cette situation met en évidence la nécessité d’agir, de manière collective, à la protection des ressources en eau vis-à-vis des pollutions diffuses. C’est tout le sens de la stratégie régionale Eau portée par l’Etat et la Région.

Le CVM est un produit chimique utilisé principalement dans la fabrication de PVC, notamment pour les canalisations d’eau potable. Sa présence dans l’eau peut provenir soit de la pollution de la ressource, soit de la migration depuis des canalisations anciennes. Ce phénomène peut engendrer des risques sanitaires, d’où la nécessité d’un suivi et de mesures préventives adaptées.

Connues sous le nom de PFAS, les substances per-ou polyfluoroalkyles sont une large famille de plusieurs milliers de composés chimiques. Elles présentent de nombreuses propriétés (antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs) qui ont encouragé leur fabrication puis leur utilisation dans de multiples secteurs d’activité.

- Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.

- En présence de goût de chlore, remplissez une carafe d'eau et placez-la ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures

- En présence d’eau colorée, par précaution, ne pas consommez l’eau colorée, contacter votre exploitant, laissez couler l’eau (purger) jusqu’à retour d’une eau claire. Pour information, la plupart du temps, la coloration de l’eau peut être induite par la présence de fer ou de manganèse, mis en suspension en raison d’essais sur poteau incendie ou de travaux sur le réseau.

- Dans les habitats anciens équipés de tuyauteries en plomb, leur remplacement est à envisager dans les meilleurs délais. Dans l’attente, laissez couler l'eau avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

- Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser pour la cuisine.

- Pour les usages courants, la qualité de l'eau distribuée à votre robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire. Pour connaître la dureté de l'eau à votre robinet, vous pouvez consulter la synthèse annuelle que vous avez reçu (voir paragraphe "où trouver l'information sur la qualité de l'eau" ci-dessus)

- Si vous possédez une installation particulière (carafe d'eau filtrante, adoucisseur), pensez à l'entretenir régulièrement selon les dispositions du fabricant pour éviter toute contamination autre. Dans le cas d'un adoucisseur, assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adoucie pour la boisson et la cuisine.

- En cas d'utilisation alternée du réseau public et d'un puits ou forage privé, la séparation des deux réseaux est obligatoire. L'usage d'un puits privé doit être déclarée en mairie et il est recommandé une analyse de la qualité de l'eau. Si l’eau est destinée à plus d’une famille, une procédure d’autorisation au titre du code de la santé publique est obligatoire.